「け」

「け」 刑は刑無きに期す(けいはけいなきにきす)

分類ことわざ意味刑罰を与えるのは、刑罰を無くすためである。悪人がいなくなれば刑罰も要らなくなる。悪人を懲らしめるために刑罰を執行するのであって、本当は刑罰のない世界にしたい、ということ。

「け」

「け」  「け」

「け」  「け」

「け」  「か」

「か」  「か」

「か」  「か」

「か」  「か」

「か」  「き」

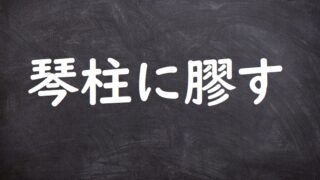

「き」  「こ」

「こ」  「く」

「く」  「け」

「け」  「く」

「く」  「か」

「か」  「く」

「く」  「く」

「く」  「け」

「け」  「か」

「か」  「き」

「き」  「け」

「け」  「こ」

「こ」