「き」

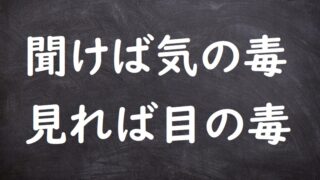

「き」 聞いて極楽見て地獄(きいてごくらくみてじごく)

分類ことわざ意味話に聞いたことと、実際に自分の目で見たことでは、大きな違いがある、ということ。聞いた話では極楽のように良いことづくめだったが、実際に見てみるとまるで地獄のような酷さだ、ということから。同類語・同義語見ると聞くとは大違い(みる...

「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」  「き」

「き」