「ぬ」

「ぬ」 盗人の昼寝(ぬすびとのひるね)

分類ことわざ意味理由がないように見えることにも、それなりにちゃんとした理由はあるものである、という意味。何をするにも訳があるものだ、ということ。泥棒が昼寝をするのは夜の仕事に備えてのものである、ということから。同類語・同義語 盗人の昼寝も当...

「ぬ」

「ぬ」  「ぬ」

「ぬ」  「ほ」

「ほ」  「ほ」

「ほ」  「め」

「め」  「む」

「む」  「や」

「や」  「か」

「か」  「し」

「し」  「わ」

「わ」  「ひ」

「ひ」  「は」

「は」  「ひ」

「ひ」  「き」

「き」  「ち」

「ち」  「こ」

「こ」  「せ」

「せ」  「す」

「す」  「く」

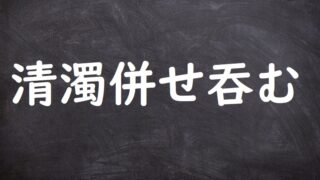

「く」  「せ」

「せ」