「た」

「た」 狸寝入り(たぬきねいり)

分類ことわざ意味眠ったふりをすること。また、眠っているふりをして人を欺こうとすること。狸(タヌキ)は、驚くとすぐ気絶する習性があり、この習性を人を騙すため、寝たふりをすると思ったことから。

「た」

「た」  「は」

「は」  「ら」

「ら」  「ふ」

「ふ」  「に」

「に」  「は」

「は」  「は」

「は」  「き」

「き」  「た」

「た」  「た」

「た」  「え」

「え」  「あ」

「あ」  「あ」

「あ」  「け」

「け」  「け」

「け」  「け」

「け」  「け」

「け」  「か」

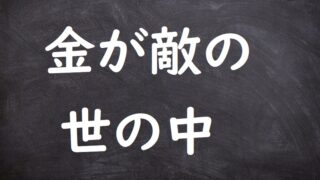

「か」  「か」

「か」  「か」

「か」