「こ」

「こ」 口耳の学(こうじのがく)

分類ことわざ意味他人から聞いたことを自分自身で咀嚼することなく直ぐに口にして、自分のものになっていない学問のことをいう。口と耳との間、四寸(約12.12cm)にも満たない学問である、ということから。同類語・同義語口耳四寸の学(こうじしすんの...

「こ」

「こ」  「ほ」

「ほ」  「み」

「み」  「こ」

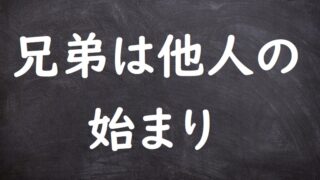

「こ」  「り」

「り」  「む」

「む」  「た」

「た」  「に」

「に」  「は」

「は」  「き」

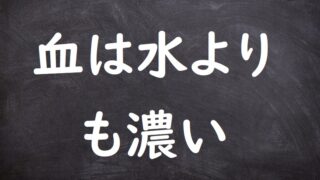

「き」  「ち」

「ち」  「よ」

「よ」  「も」

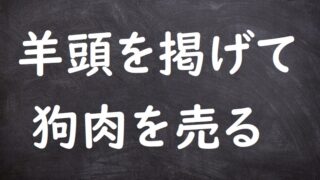

「も」  「や」

「や」  「は」

「は」  「す」

「す」  「す」

「す」  「た」

「た」  「み」

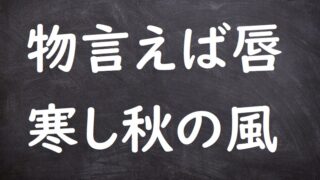

「み」  「は」

「は」