「か」

「か」 飼い犬に手を噛まれる(かいいぬにてをかまれる)

分類ことわざ意味日頃可愛がっていて、決して自分に背かないと信じている者から、思いがけず害を受けたり裏切られたりすることをいう。可愛がっていた犬が裏切って、飼い主の手を噛む、ということから。

「か」

「か」  「ふ」

「ふ」  「と」

「と」  「と」

「と」  「と」

「と」  「は」

「は」  「た」

「た」  「た」

「た」  「さ」

「さ」  「い」

「い」  「い」

「い」  「い」

「い」  「い」

「い」  「と」

「と」  「つ」

「つ」  「り」

「り」  「こ」

「こ」  「ほ」

「ほ」  「お」

「お」  「む」

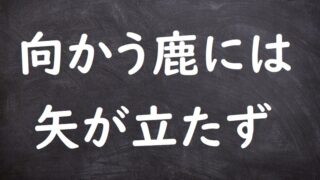

「む」