「は」

「は」 馬耳東風(ばじとうふう)

分類ことわざ意味人の意見や注意を気にも留めず聞こうともしない様子。また、批評や批判を聞き流して何とも思わないことのたとえ。 東風(春風)が吹いたら人は嬉しいものであるが、馬の耳に吹いても馬は何も感じない、ということから。李白の詩から。同類語...

「は」

「は」  「た」

「た」  「た」

「た」  「た」

「た」  「こ」

「こ」  「ぬ」

「ぬ」  「に」

「に」  「さ」

「さ」  「む」

「む」  「み」

「み」  「み」

「み」  「み」

「み」  「や」

「や」  「ね」

「ね」  「の」

「の」  「の」

「の」  「い」

「い」  「い」

「い」  「い」

「い」  「い」

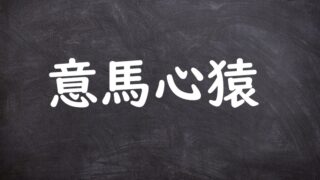

「い」