「さ」

「さ」 鞘はなくとも身は光る(さやはなくともみはひかる)

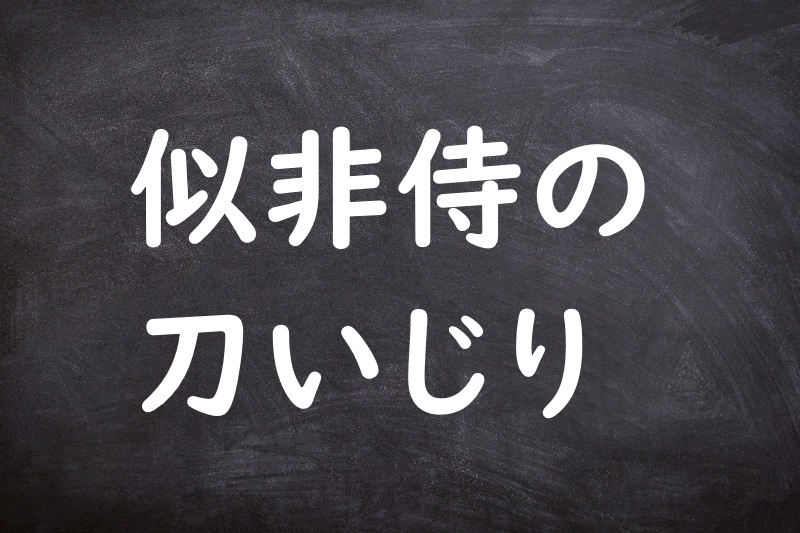

分類ことわざ意味問題は形ではなく中身である、という意味。刀は鞘に入っているものであるには違いないが、鞘が無くとも刀の光具合に変わりはない、ということから。同類語・同義語杓子を定規にする(しゃくしをじょうぎにする)

「さ」

「さ」  「し」

「し」  「し」

「し」  「さ」

「さ」  「た」

「た」  「た」

「た」  「た」

「た」  「た」

「た」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「ふ」

「ふ」  「ふ」

「ふ」  「ふ」

「ふ」  「ふ」

「ふ」  「え」

「え」  「え」

「え」  「え」

「え」  「え」

「え」